事故の無い平和な海を祈りながら、万が一の時に備え、日々の訓練や救難器具の整備に努めています。

各種訓練

海難の救助は夜間や荒れ狂う海で行われることが多く、遭難した人や船を救助するためには、日頃から救助技術の錬磨と、チームワークを養う必要があります。各救難所では、いざという時に備えて訓練を実施しています。

津波避難訓練(神奈川県水難救済会)

逗子救難所、ライフセーバー、海の家のスタッフ、近隣の住民などおよそ260人が参加し、震度7の地震の発生により大津波警報が発表されたという想定で、情報伝達訓練、避難誘導訓練、徒歩避難訓練を実施しました。

救命索発射訓練(福岡県水難救済会)

この訓練は、遭難船に救助用のロープを渡すための訓練です。遭難船の曳航や遭難船に救助用の器材を渡す時のために救命索発射器の取り扱い、風向きや距離を考慮した発射方法を確認します。

心肺停止時の蘇生訓練(山形県水難救済会)

この訓練は、遭難者が心肺停止状態にあるとき、一定の間隔で胸を反復して圧迫したり、口から息を吹き込む事によって、止まってしまった心臓や呼吸の動きを助ける訓練です。最近は、AED(自動体外式除細動器)により、心臓に電気ショックを与えて蘇生させる訓練も併用されています。

沿岸救助合同訓練(長崎県水難救済会)

磯場において発生した死亡事故を教訓に平戸海上保安署、平戸警察署、平戸市消防本部、志々伎救難所紐差救難支所の合同訓練がより迅速な救助体制の確立及び相互連携を維持・深化を目的とした訓練です。

救助活動を強力にサポート

救難器具

救助作業に必要なゴムボート、消防兼排水ポンプ、救命索発射器、発電機、担架、救命胴衣、トランシーバーなどの器具は、青い羽根募金等の寄付金を受けて整備しています。これらの器具は、いつでも使用できるよう各救難所に保管されています。

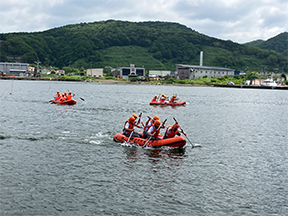

ゴムボート(北海道海難防止・水難救済センター)

海難救助の現場は、岩場・暗礁がある海域、あるいは水深の浅い海域もあります。このような海域では、大きな救助船は、近づけません。このような時に救難所員等を搬送するのに使用するのが「ゴムボート」です。

全国の主要救難所に配備

救助船

救助船は、郵便事業株式会社のお年玉付年賀葉書等の寄付金による補助等を受け、主要救難所に配備され、現在全国で20隻が活動中です。

この船舶は、固定消火ポンプや救助用ゴムボートを搭載し、いつでも出動準備が整っています。総トン数7.3トン。最高速度は約54km/h

奉仕の精神に報いるために

救助出動報奨

救難所員の献身的な海難救助行為に対し、社会公共の感謝を表す報奨の意味で、出動した救難所員及び出動船舶を所有する救難所員に対し、一定の救助出動報奨金が支給されます。 また、令和5年4月以降の出動、訓練への参加に対して、使用船舶の燃料代についても支援を行うことになりました。 救難所では、海難事故の情報を入手すると救難所長が救助出動を指令します。 救難所員は、救助出動の指令が出ると生業を中断してでも海難現場や救難所に駆けつけ、一致協力して救助活動に当たります。この時、日頃の訓練の成果が発揮されます。 救助活動に使用される救助船は、当会で整備した船もありますが多くの場合、救難所員個人が所有する漁船などです。